2025福爾摩沙北海岸藝術季自7月開幕以來廣受好評,展期已於9月28日結束,為持續帶動北海岸地區藝術文創觀光,交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處洽商在地藝術家特別保留部分作品,讓藝術及文創能量持續在北海岸流動;包括白沙灣遊憩區3件作品《潮生木語》、《海浪與山脈是我們的家鄉》、《島嶼種子Ⅱ》及朱銘美術館館內2件作品《水種子》、《對於漂流的想像》,都將持續於原地展出,邀請民眾持續來北海岸親近藝術、感受自然。

藝術攜手在地單位 以大屯里山與社區共創為題

本屆藝術季結合農業部農村發展及水土保持署臺北分署聯合策展,串連「陽住國際山海藝術中心」及「北海藝創 X 二號空間」,分別推出兩大具代表性的創作計畫:陽住國際山海藝術中心以「大屯里山」的概念為發想,邀請英國藝術家Martyn Barratt與藝術家曾俊豪,共同規劃兩件地景作品—《生生不息》與《漂浮的山》。作品結合北海岸鄉村聚落的環境特色與生態永續理念,透過現地創作,展現土地的生命力與自然循環的寓意;北海藝創 X 二號空間則推出《憨吉囝仔。蘿織未來》,由在地藝術家許俊翔、王宏祥、趙玉燕、李振盛攜手地方創生團隊,帶領社區共同創作。作品融合「共創」、「共好」、「共學」的精神,透過竹子、陶藝、拓印與彩繪等媒材與技法,轉化土地與文化記憶,並於季節限定的地瓜田與蘿蔔田中展現,呈現北海岸農村文化的生命故事。

藝術及自然常駐北海岸山海間能量不止於展期 邀您繼續感受北海岸之美

福爾摩沙北海岸藝術季不僅是一場夏季的藝術盛會,更希望透過作品的延展與社區的共創,讓藝術長久紮根於土地。展期雖然已於9月28日結束,但仍有數件藝術作品將持續陪伴民眾,也誠摯邀請大家走進北海岸,探索自然、人文與藝術交織的多重風景。

更多藝術季相關活動資訊請見2025福爾摩沙北海岸藝術季專屬網頁及「北觀粉絲團—幸福北海岸」Facebook粉絲專頁,隨時掌握最新展演與活動內容。

皇冠海岸觀光圈

北觀粉絲團-幸福北海岸

2025福爾摩沙北海岸藝術季網站

陽住國際山海藝術中心,是北海岸一處結合自然與藝術的創作平台,定期舉辦展覽、演出、藝術教育工作坊與地方走讀活動,推動永續藝術概念。

二號空間團隊深耕三芝超過20年,結合返鄉與移居青年、藝術家與社區,推動特色餐飲、農業文化、藝文創作與地方創生。以「在地陪伴、跨域合作、青年參與」為核心,打造創業支持平台與藝術孵化空間,推動青年培力、北海岸文化、觀光與國際交流,共同築起永續生活的行動基地。

貝馬丁 MARTYN BARRATT《生生不息》

以中田寮地區的農村樣態為創作動機,收集社區居民已不再使用的物件,將過往鄉村的生活意象延續,封存時間、把在地生活的故事留存在作品裡,使農村生活「記憶」能生生不息的在社區裡呈現。

曾俊豪《漂浮的山》

以過往大屯山系的茶產業為發想,創作一大型的地景裝置,把人與空間的互動考量進來,將早年農村採茶、製茶及喝茶的文化呈現在作品上。

社區共創—許俊翔、王宏祥、趙玉燕、李振盛《憨吉囝仔 蘿織未來》

以在地藝術家及地方創生團隊「北海藝創 X 二號空間」攜手帶領社區「共創」,結合地方「共好」、產業「共學」等,透過竹子、陶藝、拓印與彩繪等媒材與技法,轉化土地與文化記憶,在季節限定(地瓜、蘿蔔)田中展現!

陳淑燕《島嶼種子Ⅱ》

這顆停留在北海岸白沙灣草地上面向海的種子,鏤空的線條讓風、陽光和雨穿越,與環境融為一體。象徵生活在這片島嶼土地的我們,經歷環境的磨練仍然柔軟而強韌,流動中堅持著內在的熱情和生命力。

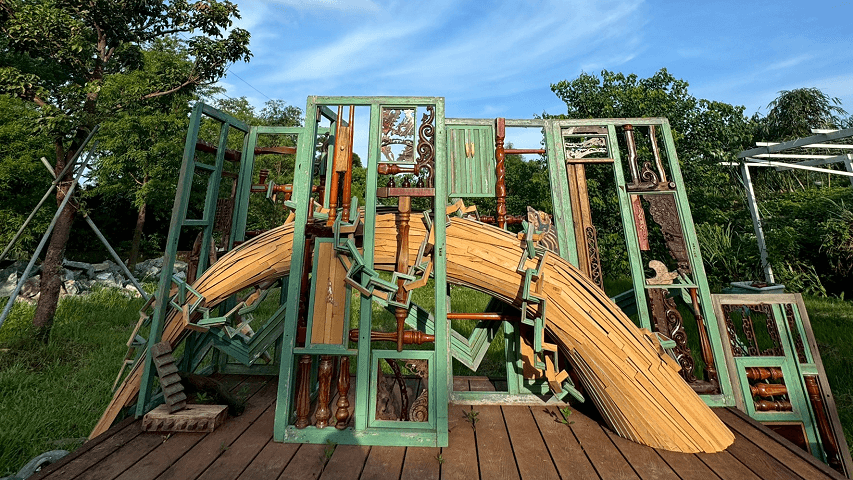

邱俊維《潮生木語》

試圖以堆疊和造型的方式建構出物質在生成過程中的狀態。

以漂流木自身的經驗為題材。看著大片沙灘與海洋,可以看見沙灘上散落的漂流木,它們一動不動的橫躺在沙灘上,看起來是從大海被拍打上岸,不經開始想像漂流木在海上的起伏滾動樣態,它們經歷的是一趟不由自主的旅途,海水是它們的腳,幫它們決定了未來的方向,自己卻缺乏了身體自主權。

江孟禧《海浪與山脈是我們的家鄉》

台灣是一個林木資源豐富,且被大海四面環抱的狹長島嶼,生長在鬱鬱森林中的樹木,同我們一樣面對著地震與風災的環境變動,也同我們一樣在山與海之間奮力求生,讓自己的身體同漂木一般去旅行,在緩坡或峭壁中、在河道溪谷中、在浪尖上搏鬥、抑或是在淺岸上安歇,我們在變動中長成,也早已熟練地將生命的力與光芒,化為不絕止的浪紋,向一如既往未卜的明天推進。

李蕢至《水種子》

這是一件關於水與時間的作品。全球暖化導致氣候變遷與水資源危機日益嚴峻。漂流木,曾是森林的樹木,承載著自然的記憶與時間的痕跡,在山海間漂泊後回到此地,訴說著生命的循環。

丘智偉《對於漂流的想像》

以微距攝影深入漂流木的結構與肌理,取代物件本身的直接展示,並將影像置於燈箱中,如同標本般呈現。這種以影像重塑物質的方式,回應了對漂流過程的不可掌握性,亦強調自然循環中物質的流變與不穩定性。